ফাদার সুনীল রোজারিও। বরেন্দ্রদূত প্রতিনিধি।

ফাদার সুনীল রোজারিও। বরেন্দ্রদূত প্রতিনিধি।

ভূমিকা : ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর, যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (মিসর) ভাটিকান প্রতিনিধি কার্ডিনাল সিলভিও অড্ডি এক প্রস্তাবে মণ্ডলিতে একটি কেন্দ্রিয় “পরামর্শদাতা সভা” গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “এমন একটি প্রতিকৃতি পরিষদ গঠন করতে হবে যেখানে বিশ্ব মণ্ডলির প্রতিনিধিগণ মাঝেমধ্যে বা বছরে একবার মিলিত হ’য়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাব্য নতুন পথের সন্ধান দিবেন।” পোপ ৬ষ্ঠ পল, যখন ইটালির মিলান নগরের আর্চবিশপ ছিলেন, তখন একটি স্থায়ী বিশপীয় সভা গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। সবশেষে, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকান মহাসভার সমাপনী অধিবেশনের শুরুতে বিশপীয় সিনোড গঠনের বিষয়টি তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। পোপ প্রতিনিধিদের বলেন, “একটি অগ্রিম তথ্য হিসেবে আনন্দের সঙ্গে আপনাদের অবহিত করতে চাই যে, আমরা আপনাদের একটি প্রতিষ্ঠান দিতে যাচ্ছি, আর এই মহাসভা অনুসারে তার নাম হবে ‘বিশপগণের ধর্মসভা (Synod of Bishops)।” ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর সিনোড সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এটা হবে ১৬তম সিনোড। আর আসন্ন সিনোডের আলোচ্য বিষয় হলো “মিলন- অংশগ্রহণ- প্রেরণ দায়িত্ব।” পোপ ফ্রান্সিস, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর ১০ তারিখে ভাটিকানে অবস্থিত সাধু পিতরের মহা মন্দিরে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সিনোড সভার মূলভাব নিয়ে আলোচনার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। খ্রিস্টযাগে পোপ তাঁর বাণীর শুরুতেই, “মিলনধর্মী সৌন্দর্যে সৃজনশীল” হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “বড় আয়োজন নয়, ঐশ্বতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা নয় বরং সময় নিয়ে প্রভু এবং জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠা।” এই সম্পৃক্ত হয়ে ওঠার মধ্যদিয়ে আমরা বুঝতে পারবো, চার্চ বা মণ্ডলি কী।

চার্চ বা মণ্ডলি কী ? মণ্ডলিকে যে যার অভিজ্ঞতা ও নিজের দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন বা সংজ্ঞায়িত করতে পারেন। কিন্তু মণ্ডলিকে কোনোভাবেই বলা যাবে না, ধর্মাধ্যক্ষ/ যাজকবর্গ/ বিশপদের (Hierarchy) ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মণ্ডলি হলো খ্রিস্টকর্তৃক স্থাপিত- পবিত্র আত্মা যার প্রাণ। মণ্ডলি নিয়ে ধারণায় বিভাজন থাকার কোনো অবকাশ নেই যে, এই প্রতিষ্ঠান যাজকবর্গের। যাজকবর্গ হলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজ যাদের দায়িত্ব মণ্ডলির সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। পরিবারে যেমন একজন থাকেন রক্ষণাবেক্ষণে, সমাজে থাকেন সমাজপতিরা, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ- যারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, প্রতিনিধিত্ব করেন। চার্চের মৌলিক কাঠামোও ঠিক তাই। সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে চার্চ হলো একটি Ecclesial Community বা “খ্রিস্টভক্ত সমাজ।” এই খ্রিস্টভক্ত সমাজকে বাদ দিলে মণ্ডলির অস্তিত্ব কোথায় থাকে ? চার্চ হলো, অন্য কথায়, “প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত একটি ভক্তসমাজ, যারা হলেন প্রৈরিতিক কাজের প্রতিনিধিত্বকারি (Agent of Evangelization). সাধু ভিনসেন্ট পালোত্তি বলেছেন, এইভাবে যাজকবর্গ, খ্রিস্টভক্তগণ যার যার উপর ন্যস্তকৃত প্রেরণকাজ সাধনের মধ্যদিয়ে বিশ্বে হয়ে ওঠেন ”তাঁর ভালোবাসার প্রেরিতদূত (Apostles of His Love).” মণ্ডলি বিষয়ে ভাটিকান দলিল বলে, “পুণ্য মণ্ডলির রহস্য তার গোড়াপত্তনেরর মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। কারণ বহুকাল ধরে প্রতিশ্রুত ঐশরাজ্যের আগমনের শুভবার্তা ঘোষণা ক’রে প্রভু যিশু মণ্ডলি সূচনা করেছেন ( খ্রিস্ট-মণ্ডলি-৫)।” মণ্ডলি যদি হয়ে থাকে ভক্তগণের সমাজ এবং ভক্ত মণ্ডলির প্রৈরিতিক কাজের প্রতিনিধিত্বকারি, তাহলে চার্চে ভক্তগণের দায়িত্ব কী।

ভক্তগণের দায়িত্ব : বাইবেলে বর্ণিত ব্যক্তি যারা মালিকের কাছ থেকে পাঁচশত ও দু’শত রূপোর মুদ্রা পেয়েছিলেন, তারা তা দিয়ে কর্ম ক’রে আরো পাঁচশত ও দু’শত উপার্জন করলেন এবং মালিককে সুদেমূলে বুঝিয়ে দিলেন। তাই, এমনটি বলা যায়, আমরা “তাঁর ভালোবাসার প্রেরিতদূত” হয়ে পৃথিবীতে এসেছি আপন আপন মূলধন নিয়ে- উৎপাদন করার জন্য। “ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্যে। একজনকে পবিত্র আত্মা দান করেন প্রজ্ঞার ভাষা, আর একজনকে সেই পবিত্র আত্মাই দান করেন ধর্মজ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মাই আবার দান করেন পরম বিশ্বাস। কাউকে আবার সেই একই আত্মা দান করেন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সেই সব ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ; তাঁর আপন ইচ্ছামতো তিনি এক একজনকে এক এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন (১ করি ১২:৭-১১)।” এখানে কোনো বিভেদ নেই যে মণ্ডলি কার দান। মণ্ডলি পবিত্র-আত্মার দান, পবিত্র আত্মার সৃষ্টি। আর যারা এই মণ্ডলিভূক্ত, তারা সবাই আলাদা আলাদা দান পেয়েছি আর হয়ে ওঠেছি “খ্রিস্টভক্ত সমাজ” এবং ”তাঁর ভালোবাসার প্রেরিতদূত।” আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি যেনো হয়ে উঠি, যেনো দিতে পারি। এই “পাওয়া-হওয়া এবং দেওয়া”- সিনোডাল চার্চের একটি আহ্বান।

পবিত্র আত্মায় আলোকিত হয়ে করিন্থবাসীদের কাছে সাধু পৌল এই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আনানিয়াসকর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার আগে ছিলেন প্রকৃত ফরিশী। “তখনও সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে ব’লে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি তাদের শেষ ক’রে দেবেন (শিষ্য ৯:১)।” যে সৌল মণ্ডলিকে ধ্বংস করার জন্য দামেস্ক নগরীর পথে যাচ্ছিলেন, পরে পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত হয়ে সেই পৌল খ্রিস্টের পথে যেতে যেতে বললেন, “যিনি আমার শক্তিদাতা, তাঁরই শক্তিতে আমি সবকিছু সয়ে নিতে পারি (ফিলিপ্পীয় ৪:১৩)।” আমরা যখন পবিত্র আত্মায় খ্রিস্টে দীক্ষিত হই তখন তো আমাদের বলতে হয়, “আমি সবকিছু সয়ে নিতে পারি।” পৌল অন্ধ হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারালেন, সেই সঙ্গে অন্তরের দৃষ্টিতে দেখলেন- সেখানে কোনো পূণ্য সঞ্চয় নেই। তাই তিনি সয়ে নিতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ হলেন। আমরা যদি অন্তরের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখি, তাহলে বৃঝতে পারবো- ঈশ্বর আমার কাছ থেকে কী চান, মণ্ডলি আমার কাছে কী আশা করে। যখন আমরা ঈশ্বর, মণ্ডলি ও ভক্তগণের প্রত্যাশা নিয়ে একত্রে পথ চলি- সেটাই হয়ে উঠে সিনোডাল চার্চ।

সিনোডাল চার্চ : সিনোডাল চার্চ হলো একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে অংশগ্রহণ। একসঙ্গে চলার আনন্দই আলাদা। সেখানে ব্যর্থতা থাকলেও নির্দিষ্ট করে কেউ দায়ী হয় না ফলে কাজের উদ্যোগ থেমে যায় না। শুধু সফলতা থাকলেই যে আমরা একসঙ্গে চলবো তা কিন্তু নয়। চার্চের মধ্যে ব্যর্থতা আছে এবং আসে। তখনও আমাদের একসঙ্গে চলতে হয়। মণ্ডলি যদি ভক্তগণের সমাজ হয় তাহলে তারা কেনো শুধু সফলতার অংশীদার হবে, তাহলে ব্যর্থতার দায়ভার কে নিবে ? চার্চের মধ্যে নানা অপব্যবহারের কথা শুনা যায়, যার জন্য এককভাবে দায়ী করা হয় কর্তৃপক্ষকে। সংকটাকাল শুধু সংকট নয়, একই সঙ্গে নতুন ক’রে শুরুর একটি আহ্বান- একসঙ্গে পুর্নগঠন করার জন্য একটি আহ্বান । কারণ, ঈশ্বর ভালো-মন্দ কোনো সময়ের জন্য তো মণ্ডলি ছেড়ে চলে যান নি। কান্ত কবি বলেছেন, “রাখিতে চাহো গো বাঁধন আটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া, ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, একপাও ছেড়ে যাওনি।” সিনোডাল চার্চ আমাদের একসঙ্গে, যে বিশ্বাস ভিত্তির উপর স্থাপিত, তা বার বার আবিষ্কার করতে বলছে। আমাদের মনে করতে হবে যে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ব্যর্থতার কারণেই খ্রিস্টকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি প্রাণ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। সিনোডাল চার্চ হলো, মিলন- অংশগ্রহণ- প্রেরণ দায়িত্ব।

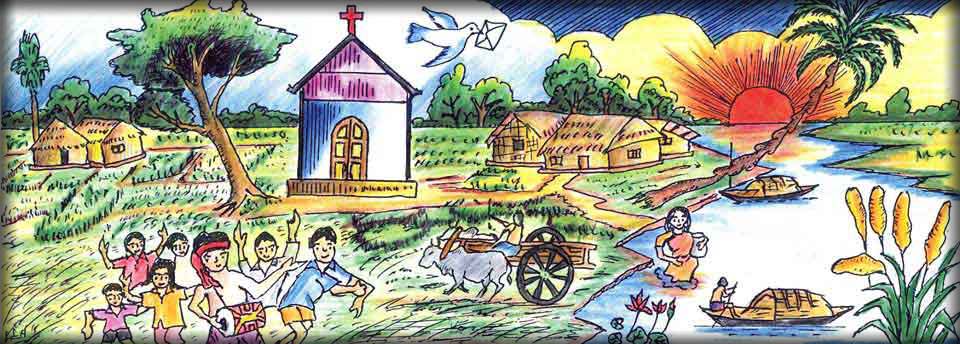

প্রতিটি ধর্মপল্লীর মধ্যেই প্রাণ সঞ্চারের সমস্ত কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে- রয়েছে নানা এ্যজেন্ট, যেগুলোর মূখ্য কাজ হলো কর্মসূচিগুলোকে উন্নত ক’রে মণ্ডলিকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করা এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা। যে চার্চে এ্যজেন্টগুলো বেশি সক্রিয়, সে চার্চ বেশি সফল। এই এ্যজেন্টগুলো পরিচালিত করেন ভক্তজনগণ। মণ্ডলির প্রশাসন থাকেন পরামর্শদাতা হিসেবে। সিনোডাল চার্চ বলতে চায়, God the Father wanted all people to share in the fullness of divine life. ঈশ্বর পিতা চান যেন সব মানুষ ঐশজীবনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠার জন্য সহভাগিতা করেন। এই সহভাগিতার উপযুক্ত স্থান হলো, আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব।

আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব : ক্যাথলিক চার্চ এখন একটি স্থানীয় মণ্ডলি। খ্রিস্টভক্তগণ হলেন এই স্থানীয় মণ্ডলির প্রধান সম্পদ। প্রতিটি ভক্তের মধ্যে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ রয়েছে সে সব অনুগ্রহের মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে একটি ধর্মপল্লী সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। চার্চের সিনোডালিটি নিয়ে সম্প্রতি চার্চের পণ্ডিতগণ আলোচনা করতে গিয়ে দুই ধরনের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো Passive Christian (অক্রিয়/ জড়তা) আর অন্যটি হলো Active Christian (সক্রিয়/ কর্মপরায়ণ)। অক্রিয় ব্যক্তি চলমান চাহিদা ও পদ্ধতি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে। সে নিজের জীবন ও চার্চ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু কাজের বেলায় নেই। “সে তাদের একজনকে দিল পাঁচশো … একজনকে দু’শো … আর একজনকে একশো মোহর (মথি ২৫:১৫)।” এই অক্রিয় ব্যক্তিরা হলেন সেই একশো রূপার মুদ্রা পাওয়া ব্যক্তি- যে সবই জানতো কিন্তু অক্রিয় থেকে গেলো। ঈশ্বরের দেওয়া দানকে সে মাটির নিচেই পুঁতে নিজেকেই পুঁতে রাখলো। আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব- ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নেই। চার্চ বিধায়করা তাদের আখ্যায়িত করেছেন, Passive Consumer বা অক্রিয় ভোক্তা হিসেবে। তারা পেয়েছেন কিন্তু দেওয়ার জন্য হয়ে ওঠেননি। কিন্তু সাধু পৌল বলেন, “যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না (২ থেসা ৩:১০)।”

অন্যদিকে সক্রিয় ব্যক্তি বা Active Christian হলেন তারা, যারা সেই মালিকের কাছ থেকে পাঁচশো এবং দু’শো রূপার মুদ্রা পেয়েছিলেন এবং কাজকর্ম করে যার যার দান দ্বিগুণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাধু মথি লিখেছেন, “তোমরা ওর কাছ থেকে ওই মোহরগুলো নিয়ে নাও, আর যার এক হাজার মোহর আছে, তাকেই দিয়ে দাও। কারণ, যার কিছু আছে, তাকে আরো বেশি দেওয়া হবে (২৫:২৮-২৯)।” এই প্রসঙ্গে যাকব তাঁর পত্রে লিখেন, “তাঁর (আব্রাহাম) বিশ্বাস ও সৎকর্ম মিলিতভাবেই কাজ করেছিল। তাঁর বিশ্বাস তাঁর সৎকর্মের মধ্যদিয়েই পূর্ণতা পেয়েছিল (২:২২)।” সক্রিয় ব্যক্তিরা মণ্ডলিকে মনে করেন তাদের জীবনের, পরিবারের ও সমাজের একটি অংশ। তারা মণ্ডলিকে লালন-পালন করার দায়িত্ব নেন। যেখানে ভক্তরা যতো সক্রিয় ও তৎপর, সেখানে মণ্ডলি ততো সমৃদ্ধশালী। চার্চের সিনোডালিটি বলতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞব্যক্তি আবার টেনে আনছেন, সিনোডাল চার্চ ও চার্চের সম্পদ।

সিনোডাল চার্চ ও চার্চের সম্পদ : একটি পরিবারকে চলতে গিয়ে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন। ঠিক তেমনি মণ্ডলিকেও তার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া ধর্মপল্লীর অধীনে রয়েছে স্কুল, কনভেন্ট, ক্লিনিক, বর্ডিং, কবরস্থান, ক্রেডিট ইউনিয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এগুলো স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থের। ক্যাথলিক চার্চের কর্মকান্ড স্থির বা বসে নেই। বিশেষ করে শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে চার্চ নতুন নতুন ফ্রন্টিয়ার খুলছে- সর্বজনীন সেবার জন্যে, মঙ্গলের জন্যে। আর এই সেবা-মঙ্গলদান শুধু চার্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যদের মধ্যেও চার্চ সাক্ষ্য বহন করছে।

সিনোডাল সভার শীর্ষ ব্যক্তিরা, একত্রে যাত্রাপথের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, Development at all Levels, যেখানে সম্পদের বিষয়টি বাদ পড়েনি। অর্থাৎ জনগণের ধর্মীয় পালকীয় কাজের পাশাপাশি, জনগণ ও চার্চের আর্থিক দিকটাও একসঙ্গে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা সেই সঙ্গে Property and Unity, নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, চার্চের সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে জনগণ ও চার্চের যেন একটা সু-সম্পর্ক রক্ষিত হয়। তারা আরো বলছেন যে, এক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যেন Passive Consumer, বা অক্রিয় ভোক্তা হয়ে না ওঠেন। অক্রিয় ভোক্তাগণ হলেন- যারা পেতে আগ্রহী- দিতে নয়। অনেক মিশন কান্ট্রিতে চার্চ, ভক্তদের জন্য আশ্রয়, জমি-জমার ব্যবস্থা করেছে- বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে স্থানীয় মণ্ডলি সার্বিক সহযোগিতা পাওয়ার করলেও তা পায় নি। এধরনের ব্যক্তিদের বলা হয় Passive Consumer. পাবো কিন্তু দেবো না। তারা ইচ্ছা করলে Passive থেকে Active খ্রিস্টান হয়ে ওঠতে পারেন। যেমন পৌল একসময় Passive ছিলেন, দীক্ষাস্নান নিয়ে হয়ে ওঠলেন Active. অন্যদিকে চার্চ ফাদারগণ ভক্তগণকে Active Consumer, বা সক্রিয় ভোক্তা হয়ে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন। সক্রিয় ভোক্তগণ হলেন সেইসব খ্রিস্টভক্ত যারা দিতে আগ্রহী। তারা নিজেদের চার্চের কোষ বা অংশ হিসেবে মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন, যিশু যেমন বললেন,“যা সীজারের তা সীজারকেই দাও, আর যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও (লুক ২০:২৫)।” চার্চ হলো ভক্ত জনগণের। মণ্ডলিকে দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভক্তগণের। আর মণ্ডলি হলো মায়ের মতো- সব সন্তানদের মা সমানভাবে দেখেন। আর সন্তান, ভক্তগণদেরও দেখতে হবে মায়ের জীবনকে, মাতা মণ্ডলির স্বার্থকে। তাদের এগুতে হবে এই দীক্ষিত মন্ত্রে, “আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব।”