ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

ভূমিকা

জগতের সকল প্রাণীই মায়ের সাথে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলে। প্রাণীকুলের চাইতে মানুষের জীবন বহুগুণে আলাদা ও স্বতন্ত্র। শিশুর জন্ম, আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা হয় মায়ের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক জীবনে মা হলো, স্নেহের আধার, জন্মদাত্রী, প্রথম শিক্ষক, গুরুমাতা এবং জীবনে পূর্ণতা আনয়নকারী। মায়ের অভাব একমাত্র মা’ই পূরণ করতে পারে। প্রবাদ বাক্য বলে, “মাসি বলো, পিসি বলো মায়ের সমান নয়, চিড়া বলো মুড়ি বলো ভাতের সমান নয়”। অর্থাৎ মানুষের জীবনে মায়ের পূর্ণতা একমাত্র মা’ই আনতে পারে। সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্ব জাতিতে ‘মা’ হলেন শ্রদ্ধেয়া, দয়াময়ী, গৃহের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দানকারী। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেন, “মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি এই তিনটি সকলের নিকট পরম শ্রদ্ধার”। তাই গৃহের আলোদানকারী মাতা পরিবারের সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধা ও স্নেহের আধার মা জননী।

খ্রিস্টমন্ডলী কাথলিক। কাথলিক শব্দের অর্থ হলো ‘সর্বজনীন’। এই খ্রিস্টমন্ডলীকে ‘মাতামন্ডলী’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কাথলিক মন্ডলীতে মা-মারীয়ার উপস্থিতি, সহায়তা, নির্দেশনা ও আর্শ্চযকাজ সেই আদিমন্ডলী থেকেই। কানা নগরে যিশু প্রথম আর্শ্চযকাজ সম্পন্ন (যোহন ২:১-১১) করেছিলেন মায়ের অনুরোধে। যিশু ঠিক মৃত্যুর আগে নিজেই তাঁর মাকে জগতের সবার ‘মা’ হিসেবে দিয়েছেন, “মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে। তারপর তিনি শিষ্যকে বলেন: ওই দেখ, তোমার মা! সেই থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন” (যোহন ১৯:২৬-২৭)। এই ভাবেই তিনি জগতের মাতা তথা গোটা কাথলিক মন্ডলীর মাতা হয়ে উঠলেন। কাথলিক মন্ডলীর শিক্ষার প্রধান তিনটি দিক হলো: পবিত্র বাইবেল, প্রৈরিতিক প্রথা ও ঐতিহ্য এবং খ্রিস্টমন্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা। মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রচলন আদিমন্ডলী থেকেই এবং কাথলিক মন্ডলীর ঐতিহ্য ও প্রথার সাথে একাত্ম হয়ে আছে। যুগে যুগে মা মারীয়ার দর্শন দান ও আর্শ্চযকাজের মধ্য দিয়ে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বেড়েই চলছে। তিনি ভক্তবৃন্দের পরিবারের রাণী ও রক্ষাকারিণী হিসাবে গ্রহণীয়।

মারীয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ

মারীয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, ‘সর্বোৎকৃষ্ট নারী’ অর্থাৎ একজন নারী যিনি মানবীয় সকল গুণের অধিকারিণী। দৈহিকভাবে মারীয়া ছিলেন সৌন্দর্যের অধিকারিণী। লূর্দ নগরীসহ অনেক স্থানেই দর্শনের সময় মারীয়াকে সুন্দরী হিসেবে দেখা গিয়েছে। তিনি দৈহিক ও আত্মিক দুটি দিক থেকেই পরিপূর্ণ সুন্দরী ও দয়াবতী নারী ছিলেন।

কাথলিক মন্ডলীতে মারীয়া

’কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা’ বইয়ে বলা হয়েছে, “খ্রীষ্টমন্ডলী তাঁর বিশ্বাসমন্ত্র সূত্র-বদ্ধ করার প্রথম মূহুর্ত থেকেই একথা স্বীকার করে আসছে যে, যীশু একমাত্র পবিত্র আত্মার শক্তিতেই কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। পবিত্র আচার্যগণ কুমারীর গর্ভধারণকে ঈশ্বর পুত্রের নিদর্শনরূপে দেখেছেন, যিনি আমাদের মত হয়ে মানবসত্তায় প্রবেশ করেছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নাসিউস তাই বলেছেন: ‘আমাদের প্রভুর সমন্ধে তোমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তিনি দৈহিকভাবে দাউদের বংশজাত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও শক্তিতে ঈশ্বরপুত্র, সত্যিই তিনি কুমারীর গর্ভজাত …, পোন্তিয় পিলাতের আমলে তিনি সত্যিই পেরেক দ্বারা বক্ষে বিদ্ধ হয়েছেন…, তিনি সতিই যাতনাভোগ করেছেন, যেমন তিনি সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন” (ধারা ৬৯৬, পৃষ্টা ১৩৪-১৩৫)।

কাথলিক মন্ডলীতে মারীয়া ভক্তির প্রচলনের নেপথ্যে যথাযথ কারণ ও ঐতিহ্য রয়েছে। মা মারীয়াকে পরিপূর্ণভাবে জানা যায় প্রধানত চারটি উৎস থেকে: (ক) পবিত্র বাইবেল (খ) আদি মন্ডলীর শিক্ষা, প্রৈরিতিক প্রথা ও ঐতিহ্য (গ) যুগে যুগে মারীয়ার দর্শন দান এবং (ঘ) কাথলিক ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন ঐশতত্ত্ববিদ, মহাসভা ও পোপদের লেখনি থেকে। সাধু ইরেনিউস (১৩০-২০০) বলেন, “মারীয়া তাঁর বাধ্যতার গুণে নিজের এবং সমস্ত মানব জাতির পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। এর সাথে একমত হয়ে আদিযুগের আরো অনেক আচার্য এ সমন্ধে স্বীকার করে বলেছেন…,“হবার অবাধ্যতার গ্রন্থির সাথে যুক্ত হয়েছে মারীয়ার বাধ্যতার গ্রন্থি: অবিশ্বাসের দ্বারা কুমারী হবা যে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন মারীয়া তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা সে বন্ধন মুক্ত করেছেন। হবার সাথে তুলনা করে তারা মারীয়াকে ‘জীবিতদের মাতা’ বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রায়ই দাবি করেছেন যে “হবার মধ্য দিয়ে এসেছে মৃত্যু আর মারীয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে জীবন” (প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা, পৃষ্টা, ৩০-৩১)।

কাথলিক মন্ডলীতে মারীয়ার ভক্তির কারণেই অসংখ্যক ব্যক্তির নাম ‘মারীয়া। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মসংঘ, সভা-সমিতি, মারীয়ার নামে আন্দোলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গির্জা-বাসিলিকা, ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লীর নাম মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটে। ফ্রান্সের সাধু বার্ণার্ড (১০৯০-১১৫৩) ছিলেন একজন সাধক, সন্ন্যাসী, আধ্যাত্মিক গুরু ও লেখক। তিনি মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে বলেন, “প্রণাম মারীয়া, দয়াময়ী জননী, আমাদের জীবন, মাধুর্য ও ভরসা প্রণাম”। পরবর্তীতে এই মধুর প্রার্থনাটি প্রণাম রাণী প্রার্থনায় যুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর রচনায় মারীয়ার বিষয়ে আরো বলেন, ‘‘ওগো মারীয়া, তুমি আমার মা, আমার রাণী! তুমি যদি শুধু আমার মা হতে, আমি বলতাম, তুমি আমাকে ভালবাস বটে, কিন্তু আমার জন্যে তুমি কতটুকুইবা করতে পার? আর তুমি যদি শুধু আমার রাণী হতে, আমি বলতাম, শক্তিশালিনী তুমি, নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পার, কিন্তু কতটুকুইবা আমাকে ভালবাস? কিন্তু তুমি আমার মা আমার রাণী, তাই আমি একান্ত ভরসার সঙ্গে বলতে পারি, ওগো তুমি আমাকে ভালবেসেই আমার জন্যে কত না কিছু করবে”। তিনি আরো বলেন, “তিনি (মারীয়া) আমার হৃদয় হরণকারিণী”।

তীর্থ প্রসঙ্গ কথা

প্রায় প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই তীর্থযাত্রা করার শিক্ষা ও প্রচলন রয়েছে। সাধু-সন্ত, মুণি-ঋষি, পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু-স্থানসহ তাদের স্মরণীয় কর্মক্ষেত্রের জায়গাগুলো তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। খ্রিস্টমন্ডলীতে আদিযুগ থেকে সাধু-সন্তদের ‘জন্ম-মৃত্যু ও কবরস্থানগুলো চিহ্নিত করে রাখা হতো এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার (৩১২) পর চিহ্নিত স্থানগুলোতে গির্জা বাসিলিকা ও স্মারক-স্মৃতি তৈরি করা হতো। এছাড়া চিহ্নিত স্থানগুলোতে খ্রিস্টধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন ও বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখে রাখা হতো। যদিও কবর হলফ বা এপিটাফ প্রচলন ছিল না কিন্তু ধর্মীয় চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করার প্রচলন ছিল।

মহান সম্রাট কনস্টানটাইন (২৮১-৩৩৭) খ্রিস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মৃত্যু শয্যায় তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু সিজারিয়ার বিশপ ইসুবিয়াসের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে। মহান সম্রাট কনস্টানটাইনের মা সাধ্বী হেলেন (২৫০-৩৩০)। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর একদল সঙ্গী নিয়ে যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান, প্রচারক্ষেত্র, মৃত্যু-পুনরুত্থানসহ প্যালেস্টানের অন্যান্য স্থানগুলো পরিদর্শন করেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা ধ্যান-প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করেন। তিনি বেশ কয়েকবার এই সকল স্থান ভ্রমণ করেন, যা পরবর্তীকালে তীর্থস্থান হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এছাড়াও পোপ ও সাধু-সাধ্বীদের কবরস্থানগুলোও তীর্থস্থানে রূপ লাভ করে। রোমের সাধু পল, পিতর ও লরেন্সের কবরের উপর গির্জা-বাসিলিকা নির্মিত হয় এবং তীর্থ স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমান রোম, পাদুয়া, লরেটো, মা-মারীয়ার দর্শন স্থানসহ (লুর্দ, ফাতেমা, গুয়াদেলুপে) অসংখ্যক সাধু-সাধ্বীদের নামে তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে যেখানে বিশ্বাসী ভক্তমানুষ, ভক্তি-ভালবাসা ও মানত বা প্রার্থনা নিবেদন করে। আধুনিক উন্নয়নের এই বাস্তবতার সময়েও তীর্থস্থানগুলোতে তীর্থযাত্রীর অভাব হয় না।

লাতিন শব্দ Peregrinus থেকে ইংরেজি Pilgrimage শব্দটির উদ্ভব। Peregrinus শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো Stranger বা আগুন্তুক ব্যক্তি। আর Pilgrimage তীর্থযাত্রা বা আধ্যাত্মিক পাথেয় সংগ্রহের যাত্রা বা আধ্যাত্মিক পাথেয় স্রষ্টার নামে সংগ্রহের যাত্রা। অন্য কথায় তীর্থযাত্রা হলো আধ্যাত্মিক যাত্রা করা, গমন করা, গৃহত্যাগী হওয়া, স্রষ্টার অন্বেষী হয়ে গৃহত্যাগ করা। আধ্যাত্মিক যাত্রার উদ্দেশ্য হলো: মন পরিবর্তন করা বা দূষিত জীবন ত্যাগ করা, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিকভাবে নিরাময় লাভের জন্য আধ্যাত্মিক ধর্মক্রিয়া করা। তীর্থযাত্রায় কষ্টস্বীকার, কৃচ্ছতা সাধন, মানত পূরণ, প্রার্থনা নিবেদনসহ আধ্যাত্মিক অনুশীলন তথা ত্যাগ ও কৃচ্ছতার ধর্মক্রিয়ায় মনোনিবেশ করা।

তীর্থযাত্রা হলো পার্থিব জীবনের যাত্রা থেকে মহাকালের আধ্যাত্মিক যাত্রার মধ্য দিয়ে পুণ্য অর্জন করা বা পাথেয় সঞ্চয় করা। চারণ কবি ও বাউলের ভাষায়, “তীর্থে কেন যাবিরে মন তীর্থ গোটা দুনিয়াটা” (গীতাবলী ৮৮৫)। মহাকালের যাত্রাপথে পৃথিবীর যাত্রা ক্ষণকালের, তবে তা মঙ্গল ও কল্যাণ কাজ করার আহ্বানে। তীর্থযাত্রা তাই ব্যক্তি মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক আনন্দের ঐশ উপলব্ধি ও চেতনা, মন পরিবর্তনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জনের, আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাময় লাভের। পবিত্র বাইবেলে সরাসরি তীর্থযাত্রা করার কোন নির্দেশনা নেই। তবে আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা হলো বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের যাত্রা (আদি ১২:১-৯), মনোনীত ইস্রায়েল জাতির যাত্রা (আদি. ৩৩:১২-১৭)। যিশু বলেন, “আমি এসেছি পিতারই কাছ থেকে, এসেছি এই জগতে , আর এখন আমি এই জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যাচ্ছি পিতার কাছে” (যোহন ১৬:২৮)। খ্রিস্টমন্ডলীকে বলা হয় তীর্থযাত্রী মন্ডলী।

মা মারীয়ার তীর্থস্থান

যে কোন তীর্থস্থান গড়ে উঠার নেপথ্যে কোন আর্শ্চয দর্শন দান ও স্থানীয় ব্যক্তি মানুষের বিশ্বাসের সাক্ষ্য ও সহযোগীতা প্রয়োজন। কাথলিক মন্ডলীর অসংখ্য তীর্থস্থান রয়েছে এবং মা মারীয়ার তীর্থস্থানের সংখ্যা কম না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মা মারীয়ার স্মরণে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলো হলো লূর্দ (১৯৫৮), গুয়াদালুপে (১৫৩১), লা-সালেত (১৮৪৬), বানো (১৯৩৩), ব্যান্ডেল, ভ্যালেঙ্কিনি, লরেটো, পোমপেই ইত্যাদি। বাংলাদেশে মারীয়াকে স্মরণ করে অনেকগুলো স্থানে বাৎসরিক পর্বোৎসব বা তীর্থোৎসব হিসাবে উদযাপন করা হয়। স্থানগুলি হলো: চট্রগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের দিয়াং, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলা ও বনপাড়া ধর্মপল্লী, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের রাজারামপুর, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তেজগাঁও, সিলেট ধর্মপ্রদেশের হরিণছড়া, খুলনা ধর্মপ্রদেশের জয়রামপুরসহ আরো অনেক স্থানে।

নবাই বটতলার রক্ষাকারিণী মা মারীয়া

বৃহত্তর আন্ধারকোঠা (১৯০৪) ধর্মপল্লী থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে নবাই বটতলা ধর্মপল্লী হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। নবাই বটতলা একটি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম। তবে কিছু সংখ্যক উঁরাও পরিবারও রয়েছে এই গ্রামে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের ভয়াবহ সময়ে মা মারীয়ার কাছে সমবেতভাবে প্রার্থনা করে গ্রামটি বিপদের হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্ববর মাসের প্রথম সাপ্তাহের একটি বাস্তব ঘটনা। নবাই বটতলা গ্রাম পাকসেনারা ঘিরে ফেলে এবং জিনিসপত্র লুটপাট করতে শুরু করে। গ্রামের গির্জা মাস্টার লুইস মুরমু এবং লক্ষণ ভিক্টর হাঁসদা গ্রামের সবাইকে তখনকার মাটির গির্জাঘরে সমবেত হয়ে মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা করার আহ্বান জানায় যেন মা মারীয়া এই বিপদের হাত থেকে গ্রামটিকে রক্ষা করেন।

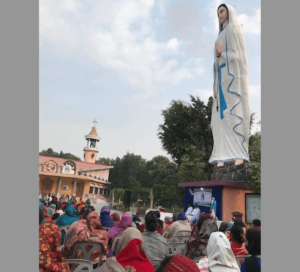

উল্লেখ যে,পাক সেনারা গ্রামে প্রবেশ করে এবং ছোট বড় সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয় এবং গুলি ছোড়ার পূর্ব মুহুর্তে একটি বাঁশির হুইসেল বাজায় একজন পাক মেজর। ফলে গুলি ছোড়া থেকে পাক সেনারা বিরত থাকে। খুব সম্ভবত মেজরটি ছিলেন খ্রিস্টান। পরে পাক সেনারা গ্রামের কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু আর্শ্চযের বিষয় গ্রামের একটি বাড়িও আগুনে পুড়েনি এবং কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। গ্রামের ভক্তবিশ্বাসী মানুষ প্রাণ ভরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় মা মারীয়াকে। মা-মারীয়ার কৃপা আশীর্বাদের জন্য গ্রামবাসী সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় মারীয়াকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য একটি পর্ব উদযাপনের। তারা বেছে নেয় প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ। সেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী থেকে প্রতি বছর রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার নামে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পর্ব উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। দিন দিন তীর্থের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর তীর্থের সময় ছয়-সাত হাজার ভক্তবিশ্বাসীর সমাগম ঘটে।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী রাজশাহীর বিশপ পৌলিনুস কস্তা (১৯৩৬-২০১৫) পর্বীয় খ্রিস্টযাগে নবাই বটতলাকে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের তীর্থস্থান হিসাবে ঘোষণা দেন। বর্তমানে নবাই বটতলার বাৎসরিক তীর্থোৎসব ঘটা করে উদযাপন করা হয়। পাপস্বীকার, নভেনা, মানত দানের মাধ্যমে বহু সংখ্যক মারীয়াভক্ত বিশ্বাসী এই উৎসবে যোগদান করেন। ইতালিয়ান মিশনারী ফাদার আরতুরো স্পেজিয়ালে, পিমে’র সহায়তায় এখানকার পুরাতন গির্জা সংস্কার করা হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে নতুনভাবে মা-মারীয়ার গ্রটো ও ক্রশের পথের ১৪টি স্থানে অনুধ্যানের দৃশ্য, মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং একই বছরে তীর্থ খ্রিস্টযাগের বেদীও নির্মাণ করা হয়। নবাই বটতলা ধর্মপল্লীর অধীনে সিস্টার অফ চ্যারিটি হাউজ, জুনিয়র হাই স্কুল এবং ছেলেদের বোর্ডিং রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসবকে আরো পূর্ণতা দান করছে।

উপসংহার

সংস্কারীয় (দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ, খ্রিস্টপ্রসাদ, পাপস্বীকার, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ) উপাসনার সাথে সাথে কাথলিক মন্ডলীতে অসংস্কারীয় প্রার্থনার প্রচলন রয়েছে। অসংস্কারীয় বা লোক বিশ্বাস হলো জপমালা প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, মানত করা, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, বাইবেল পাঠ, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী, ধর্মীয় পালাগান, ধর্মীয় নাটক, কীর্তন, ভজন, ধর্মসভা ইত্যাদি। লোকভক্তি আঞ্চলিকভেদে ভিন্ন রকমের হয়। তবে মা মারীয়ার প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নির্ভরতা বিশ্বের সব দেশেই বিদ্যমান। পোপ সাধু জন পল (১৯৭৮-২০০৫) জপমালা এবং মারীয়া ভক্ত সেবক ছিলেন। তিনি বলেন, “মারীয়ার পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো, সেই মধুর শিকল, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের যুক্ত করে”। মা মারীয়া আমাদের স্নেহময়ী, মধুর স্বভাবের মা, তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঐশ সান্নিধ্য লাভ করি। ব্যক্তি জীবনে মা মারীয়ার সন্মানে জপমালা প্রার্থনা হলো অন্যতম একটি হাতিয়ার, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঐশানুগ্রহ, কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করি।