চার্চের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ লিও ১৩দশ, রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে আর্মেনীয় ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে একট সংস্কৃতায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগের রেশ ধরে পোপ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এক পালকীয় পত্রে, বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে বিশ্বাসীদের জয়োগানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। চার্চে সংস্কৃতায়ন অনেক পুরনো উদ্যোগ। খ্রিস্টধর্মে সংস্কৃতায়ন হলো, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মাধ্যমে বাইবেলের শিক্ষা এবং চার্চের শিক্ষাকে গ্রহণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠির যে নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি রয়েছে, সংস্কৃতায়নের মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটে। এই কাজটি অবশ্যই একটি সৃজনশীল উদ্যোগ যা করতে গিয়ে ধর্ম এবং জাতির মধ্যে কোনোভাবেই মনোমালিন্য তৈরি করা যাবে না। এটা চার্চ এবং গোষ্ঠির মধ্যে একটা সংলাপও বলা চলে। চার্চের পালকীয় জীবন সব সময়, মানবগোষ্ঠির সংস্কৃতির যে উদ্যাপন এবং বাস্তবতা, তার সম্মান দেখিয়ে আসছে। এই কাজটি চার্চের একতরফা পদক্ষেপ হলে সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করা হবে। কারণ জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতির মধ্যে মিশে আছে তাদের জাতিসত্ত্বা, মানসিকতা, আবেগ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট- যা দিয়ে তারা অন্যের কাছে চিহ্নিত করে, তারা আলাদা সন্তান। সেই সাথে একটা গোষ্ঠি এসবের মধ্যদিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যসব বাস্তবতাকে নিরীক্ষা করে। খ্রিস্টমন্ডলির মধ্যে ক্যাথলিক চার্চ এই বিষয়গুলো আমলে এনে তার পালকীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে বলে ক্যাথলিক চার্চ এতো সমৃদ্ধ। সংস্কৃতায়নের দৌড়ে ক্যাথলিক চার্চ প্রাচীনকাল থেকেই এগিয়ে।

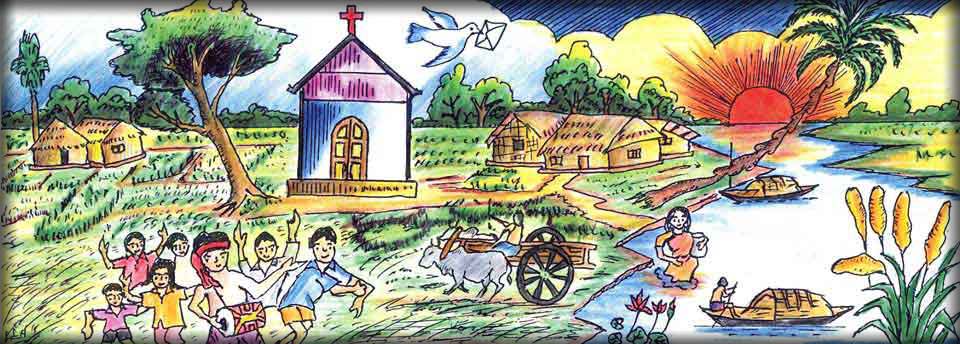

সম্প্রতি রাজশাহী ডাইয়োসিসে অনুষ্ঠিত হলো ১৭তম পালকীয় সংলাপ। আর এবারের আলোচনার তালিকায় একমাত্র বিষয় ছিলো “কৃষ্টি-সংস্কৃতির মাধ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচার।” এই কর্মশালার মধ্যদিয়ে বিষয়টি শেষ হয়ে গেলো না। বলতে হয় মাত্র শুরু হলো। এখন এলাকাভিত্তিক এবং গোষ্ঠিভিত্তিক সমাজের যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সবার আগে উৎসাহ জোগান দেওয়া প্রয়োজন যেনো হারাতে বসা কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা পুর্নজীবিত করা যায়। আজকের বাস্তবতায় নৃ-গোষ্ঠি নিজেদের অনেকটা অসহায় মনে করে। তাই উৎসাহ ও উদ্দীপনাটা আসতে হবে চার্চের ভিতর থেকে। এমনই একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলো সিরাজগঞ্জ জেলার আভে মারীয়া ক্যাথলিক ধর্মপল্লীতে। এক যুগ আগে এই ধর্মপল্লীর সৃষ্টি। এই চার্চের ৫০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে নৃ-গোষ্ঠি বসবাস করে এমন কমপক্ষে ৪০টি গ্রাম রয়েছে। এই নৃ-গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- উড়াঁও, সাওঁতাল, মুরারী এবং মাহাতো।

রাজশাহী ডাইয়োসিসে পালকীয় কর্মশালার এক মাসের মধ্যে আভে মারীয়া চার্চে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সংস্কৃতায়নের প্রাথমিক যাত্রা। এই চার্চের ফাদার ইন চার্জ কার্লো বুজ্জি, পিমে, একজন বিদেশি মিশনারি। দেশি যাজক না হয়েও তার উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার দাবীদার। অন্যান্য ধর্মপল্লী এই উদ্যোগ থেকে অবশ্যই অনুপ্রাণীত হওয়ার কথা। ‘কারাম’ নামে নৃ-গোষ্ঠির একটা জনপ্রিয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। কোনো কোনো নৃ-গোষ্ঠির কাছে কারাম গাছ পবিত্র। তাই এই গাছকে তারা পূজা-অর্চনা ও যত্ন নিয়ে থাকে। কিন্তু দুই ভাই কার্মা এবং ধার্মা (কর্ম এবং ধর্ম) এই কারাম গাছ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। কার্মা মানতে রাজি নয় তার ভাই ধার্মা এই গাছ নিয়ে পড়ে থাকুক। এক পর্যায়ে কার্মা কারাম গাছটি কেটে নদীতে ফেলে দেয়। আর ঠিক তখন থেকে পরিবারে শুরু হয় নানা অমঙ্গল। এক সময় ভুল বুঝতে পেরে দুই ভাই নদীতে ফেলে দেওয়া গাছ খুঁজতে থাকে। গাছটি খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে তাদের অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। সংক্ষেপে এই হলো কারাম পূজা উৎসবের মর্মকথা।

এই উৎসবকে খ্রিস্টধর্মে সংস্কৃতায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে আভে মারীয়া চার্চে অনুষ্ঠিত হলো কারাম উৎসব প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় চার্চের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১০টি দল অংশ নেয়- যাদের মধ্যে চারটি সাঁওতাল ও ছয়টি উড়াঁও দল। প্রতিযেগিদের একটা বড় অংশ ছিলো অ-খ্রিস্টান। অনুষ্ঠানে দু’টি বিষয় লক্ষ্যনীয় মনে হয়েছে। প্রথমটি হলো অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পুরস্কার জিতে নেওয়া। যেটা দলগুলো ভালোভাবেই করেছে। যে গানের সাথে দলগুলো এক এক করে নেচেছে, তার সাথে খ্রিস্টধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে চার্চের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ ছিলো কারাম পূজার সংস্কৃতায়ন। সেই দিক থেকে তারা ততো সফল হয়নি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কারাম গাছ ও ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা করে ময়দানে প্রবেশটা পরস্পরবিরোধী মনে হলো। কারণ পুরো অনুষ্ঠানটি আবর্তিত হয়েছে কারাম আখড়া ঘিরে। আর ক্রুশটি একটু দূরে পূঁতে রাখা হয়েছিলো, যেটাকে খুব অসহায় মনে হয়েছে। হয়তো বা চার্চের উদ্দেশ্য ছিলো, ক্রুশকাঠই হলো কারাম গাছের বিকল্প গাছ। কিন্তু কোনো দলই ক্রুশকে ঘিরে নাচেনি বা পূজা-অর্চনা করেনি। এমনকী খ্রিস্টান দলগুলোও না।

দূর দূরান্ত থেকে আগত বিশেষ অতিথি ও বক্তাগণ কারাম আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, অনেক আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃতায়নের বিষয়টি তারা একবারও উল্লেখ করেছি। এমনকী বক্তাদের মধ্যে যারা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন, তারাও বলেননি। মনে হলো, তারা সংস্কৃতি বুঝলেও সংস্কৃতায়ন বোঝে না। শুধুমাত্র কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বক্তৃতা ছিলো প্রধান অতিথির বক্তব্যটি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও অবশ্য সংস্কৃতায়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বিশপ শুরুতেই বলেন, সংস্কৃতি বদ্ধ জলাভূমি নয়, এটা খরস্রোতা নদীর মতো, যার অনবরত বয়ে চলার গতি এবং শক্তি থাকে। একইভাবে সংষ্কৃতিও গতিশীল। সংস্কৃতির গতিশীল স্বভাব না থাকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সংস্কৃতির উন্নতি এবং পরিমার্জিত হয় যেনো সংস্কৃতি রক্ষা পায়। আর ক্যাথলিক চার্চ এটাই বিশ্বাস করে। প্রাচীনকাল থেকেই ক্যাথলিক চার্চ মূলত সংস্কৃতায়নের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করে আসছেন।

উপসংহারে বলতে চাই, সংস্কৃতায়ন একটা সংলাপ- যেখানে উভয়পক্ষই একটা লক্ষ্যের দিকে এগুবে, আর সেটা হলো কৃষ্টি/সংষ্কৃতির মাধ্যমে বাণী প্রচার। কিন্তু এই পর্যায় আসতে অনেক সময় লাগবে। অনেক গবেষণা ও সৃজনশীল পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। অনেক হোমওয়ার্ক করতে হবে। তবে এই কারাম উৎসবের মধ্যদিয়ে আভে মারীয়া চার্চ একটা ভালো বার্তা অ-খ্রিস্টানদের দিতে পেরেছে- আর সেটা হলো; খ্রিস্টধর্ম সংস্কৃতি নষ্ট করে না বরং রক্ষা করে। এই কাজের কাজটি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। (চলবে.. ..)

ফাদার সুনীল রোজারিও।